富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] : :サウンドのアート

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] : :サウンドのアート

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] : :サウンドのアート

サウンドのアート

NY近代美術館のバーバラ・ロンドンは、ビデオアートやマルティメディア系アートの先駆的キュレーターで、日本やアジアの現代美術ともなじみは深い。『サウンディングス―現代の楽譜』と題した本展は、音に焦点をあてた企画(会期11/3まで)。

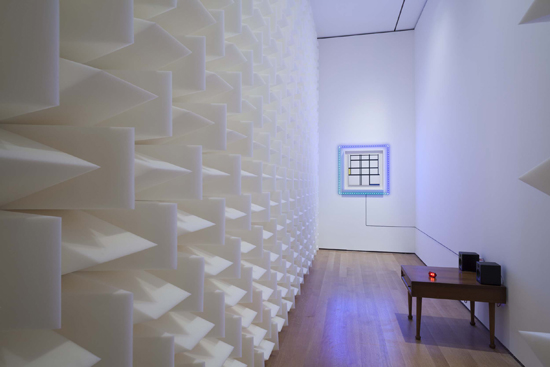

ハルーン・ミルザ「絵画のためのフレーム」 2012年

© 2013 The Museum of Modern Art, New York Photo: Jonathan Muzikar

一口に音を使った作品といっても、グローバルな視点から選ばれた16人の作家の表現は多彩。マルコ・フーシナートの《マッス・ブラック・エクスプロージョン》のように、過去の作曲家の楽譜にドローイングしたり、あるいは生まれつき聴覚を持たないクリスティン・スン・キムのようにドローイングを通して音のイメージを表現する作家もいる。ハルーン・ミルザの《絵画のためのフレーム》のように、テクノロジーを使って絵画(MoMA所蔵のモンドリアン)、建築、音楽をミックスしたり、トリスタン・ペリッヒのように1ビットのスピーカー1,500個を壁に埋め込んで騒音と個別音を同時表示する作家もいる。ジャナ・ウィンデレンのように哺乳類や昆虫が発する超音波を録音しピッチを下げることで人間の耳でも聞こえるように加工したり、スティーヴン・ヴィティエッロのように証券取引所から自転車のベルまでNY各所でベルの音をひろい1分おきにスピーカーから流す作家もいる。

こういう広範な表現をどう判断するのか。これは古くて新しい問題だ。本展への反響で興味深かったのは、新聞雑誌の文化欄でクラシック音楽からの展評が出ていたことだ。美術畑の感覚からすれば、サウンドがアートに入った、のだが、音楽畑からは純粋音楽の視点が優先しているように見受けられる。表現媒体のシバリが強いというべきか。挙句の果てには、サウンド・アートの元祖、ジョン・ケージが抜けているのが怪しからん、という歴史主義を持ち出されると、時代遅れの感はまぬかれない。ケージの先の展開の厚みが企画の主眼だからだ。

アートの側から言えば、音とは何か、音を聞くとはどういうことか、音を作るとは何を意味するのか、という原理的な問題に、いわば「形」を与える作家に興味がわく。作家の故郷でもある虎尾鎮の製糖所で退職した従業員たちと協働した王虹凱の作品《Music While We Work》では、工場で出る音を彼らに録音してもらいつつ、その様子をビデオに撮影。労働の場で生じる音を聞く、それを録音するという行為を通じて、工場や労働や人間関係へと視点が広がっていく。それは何より工場で働いていた人々の内面での動きであり、たとえ言葉は発せられなくとも、それが形として見る側にも伝わってくる。

サージ・チェレプニン 「モーター・マター・ベンチ」 2013年

© 2013 The Museum of Modern Art, New York Photo: Jonathan Muzikar

サージ・チェレプニンは、即物的なアプローチで日常のモノをスピーカーに変身させる。本展への出品は、NY地下鉄の木製ベンチの下にスピーカーを仕込んだもの。いすに座って聞いてもらう仕掛けだ。さて座ってみて地下鉄の音が聞こえてくるかと思いきや、美術館の中で採取した環境音が出てくる。所蔵先や展示に合わせてサイト・スペシフィックに音を構想するそうで、単なるオブジェ式サウンドを超えている。

(富井玲子)

「新美術新聞」2013年10月1日号(第1324号)3面より

関連記事

-

10/28 10:00

-

10/01 12:00

-

09/26 11:00

-

11/01 10:00

-

10/01 10:00

-

08/30 11:00

-

08/30 10:00

-

08/09 12:00