富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] : メニル・コレクション

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] : メニル・コレクション

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] : メニル・コレクション

メニル・コレクション

ダン・フレーヴィン展示風景 The Menil Collection, Houston. Photo by J. Griffis Smith/TxDOT

4月中旬、ヒューストン美術館で開催された近現代アジア美術についてのシンポで発表した際(http://goo.gl/a4DWFa)、初めてメニル・コレクションを訪れる機会を得た。

石油の掘削機械で財をなしたデ・メニル家のコレクションを展観する瀟洒な美術館には、古代中世からアフリカ彫刻まで幅広い視野で形成された収蔵品が展観されているが、目玉はシュルレアリスムや戦後アメリカに重点を置いた近代と現代のアートである。別館にはサイ・トゥオンブリー・ギャラリーとダン・フレーヴィンのインスタレーションがある。

落書き的なトゥオンブリーの作品は、白ペンキで支持体を塗った初期の絵画から始まる。抽象表現主義への対抗意識から出発して、オールオーバーの大画面に拡散していく展開をピンポイントで押さえた、まとまりのあるコレクションである。

フレーヴィンの作品は一見すると単調な繰り返しに見えるかもしれないが、長い色付蛍光管の設置台にあたる木片が、構造的な役割をもにない、管が手前にあるか、後ろにあるかによって、木片が色光の反射板にも遮蔽板にもなるわけで、それを微妙に使い分けて全体を構成して大空間を演出していて、フレーヴィンの作品中でも傑出した一点である。

サイ・トゥオンブリー・ギャラリー展示風景 The Menil Collection, Houston. Photo by J. Griffis Smith/TxDOT

アフリカ彫刻展示風景 The Menil Collection, Houston. Photo by Kevin Keim

レンゾ・ピアノの軽快な建築の前の芝生にはひっそりとマイケル・ハイザーのプチ・ランドアート作品(筆者撮影)

さて、今回訪問のお目当ての一つは、60年代に台頭した女性彫刻家、リー・ボンテクのドローイング展。同館は、現代作家のドローイングを創造的な表現媒体として蒐集、調査、展観する研究所があり、2017年には独立した建物が完成するという。今回のボンテク展(会期は1/31~5/11)もそうした学術的取り組みの一環で、プリンストン大学付属美術館に巡回する(会期は6/28~9/21)。

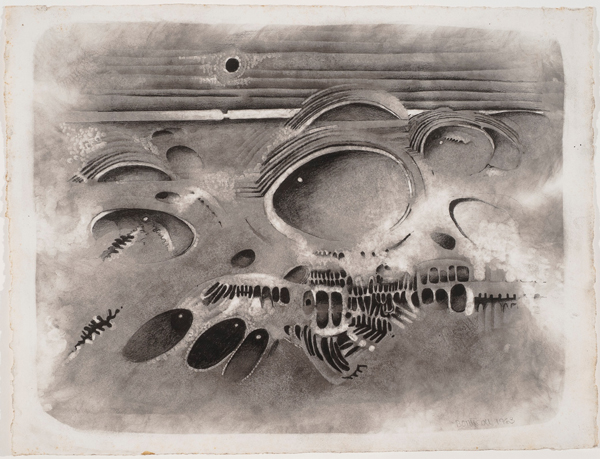

50年代から近年までを回顧する76点の中でも興味深いのはアセチレンの溶接トーチを使う異色な手法だ。50年代後期にフルブライト奨学金でローマに留学した時に開発したもので、通常なら溶接トーチを紙に当てれば燃えてしまうが、酸素を遮断すると不完全燃焼して温度が下がり、煤の量が増える。この原理を使って、スプレイガンの要領で紙や布を支持体にして煤でグラデーションを作ったり、付着した煤の上から金具などで引っ掻いていく。煤の深い黒から、ソフトにひろがるベールのような表面まで、微妙で豊かな諧調の表現は魅惑的だ。抽象度は高いが風景を思わせる作品や複雑な造形をつくる技法は、そのまま60年代にも部分的に引き継がれていく。

リー・ボンテク《無題》 1963年 グラファイト、煤、紙、作家蔵 © 2014 Lee Bontecou Photo: Paul Hester

もう一つ50年代のドローイングで興味深いのは、生物、とくに魚などをモチーフにしたもの。そして60年代初頭のガスマスクのテーマ。精緻に観察された節目などの細部を見ていくと、有機と無機の形態が交錯する中に、戦争による生命の断絶や環境問題への意識の萌芽もうかがえる。それらの要素が組合わされ転化されて60年代の立体につながっていくわけだ。作家のイマジネーションの所在に思いをはせながら、ドローイングを見る醍醐味を味わった。

(富井玲子)

「新美術新聞」2014年6月1日号(第1345号)3面より

関連記事

-

02/26 11:00

-

12/26 10:00

-

10/28 10:00

-

03/11 10:02

-

02/28 10:00

-

01/31 12:00

-

12/27 10:00

-

12/05 10:40