富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] : ウィーン・アクション派

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] : ウィーン・アクション派

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] : ウィーン・アクション派

ウィーン・アクション派

1950年代から60年代は現代美術における国際的同時性の時代、というのは私の持論で、世界各地に起こったパフォーマンスやコンセプチュアリズムなどをローカルな文脈で理解しつつ、グローバルな視点で横断していくことを研究の理念としている。

とはいえ、言うは易く行うは難し。

英語の文献があってもアジアの諸地域、南米や中東欧の勉強にまでなかなか手がまわらない。ましてや、英語で読めないとお手上げ状態。

たとえば、ウィーン・アクション派は、時代的にも表現的にも具体やゼロ次元と呼応する集団で、テート・モダンなどではヘルマン・ニッチュのアクション絵画が展示されているのを見たこともあったが、いかんせん詳細が分かりづらかった。

今回のハウザー&ワース画廊の「通過儀礼―ウィーン・アクション派の初期」展は、充実したカタログもあり、商業画廊による美術史的貢献が続いていることを示している(会期は9/9~10/25)。

オーストリアと日本の戦後状況は奇妙に似ている。戦後日本で戦中の軍国主義をどう引き受けるか、が一つの思想的テストになったとすれば、オーストリアでは第二次大戦におけるナチ協力をどう考えるか、が大きな思想問題になる。また、美術ではアンフォルメルが日本に招来されたのとほぼ同時期の50年代後半に、MoMAがヨーロッパに巡回させた抽象表現主義が、一つの起爆剤になったというオーストリアの周縁的事情も並行する。

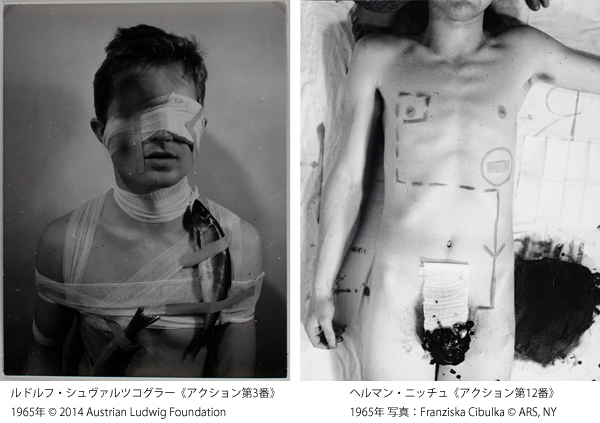

そういうわけで、出品されているニッチュ、ギュンター・ブルス、オットー・ミュールのアクション絵画作品は60年代初頭の制作で、いささか古い感じは否めない。しかしながら、ルドルフ・シュヴァルツコグラーもくわえてそこから展開したパフォーマンスのラジカリズムが突出する。抽象的な「身体性」というよりは、情感的な「肉体性」が強く、不思議に絵画との親近性が感じられる。

その点で、本展の目玉は行為を「定着」させた写真作品の展示だろう。

額装のパフォーマンス写真の作品とともに、アルバム式に小さいプリントを貼りこんだ資料などもヴェストリヒト写真館から出品されている。

写真問題について、本展ゲスト・キュレーターのヒューベルト・クロッカーに報道内覧会で質問したが、まずウィーン・アクション派は、最初から行為の写真を単なる「記録」ではなく、ずばり「作品」として構想していたという。このことは、いわゆる行為を見せるために「演出した写真」(staged photos)が多いことに表れている。

また、引退した元・写真ジャーナリストのルードビッヒ・ホッヘンライヒの協力が大きく、グループ専属の写真家として60年代の撮影を数多く手がけ、一歩引いた形で客観的かつ審美的な撮影を心がけたという。

したがって、写真の著作権も作家が所有していて、いわゆる「行為と写真、どちらが作品なのか?」という60年代美術で頭の痛い問題を、あっさりと解決しているところにも革新性を感じた。

(富井玲子)

「新美術新聞」2014年11月1日号(第1359号)3面より

関連記事

-

02/26 11:00

-

12/26 10:00

-

10/28 10:00

-

03/11 10:02

-

02/28 10:00

-

01/31 12:00

-

12/27 10:00

-

12/05 10:40