富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :Pabro-matic パブロの(女性)問題

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :Pabro-matic パブロの(女性)問題

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :Pabro-matic パブロの(女性)問題

「It’s Pabro-matic」展の入口。タイトルはproblematic(問題がある)の言葉遊び。入り口上の壁画はセシール・ブラウン《虚栄心の勝利 II》2018年 ブルックリン美術館蔵 すべて筆者撮影

ちょっと古いニュースになってしまうが、7月にブルックリン美術館で開幕して9月24日に閉幕した「It’s Pabro-matic―ハンナ・ギャズビーによるピカソ論」展は、昨夏一番論議をかもした展覧会だった。

副題にピカソ論を銘打っているが、ギャズビーはコメディアンだ。2018年にネットフリックスで放映された「ナネット」という1時間余のシリアス系の一人語りで、自らの人生体験を素材に語りつつ、随所でピカソの女性問題を辛辣かつ率直に批判した。

色々と批判のあった同展だが、私個人としては、展示構成の難はあるが、よくできた展覧会だと評価したい。同展は三部仕立てで、ギャズビ―のピカソ論、ピカソ作品の紹介、ブルックリン美術館のフェミニスト・アート・コレクションの紹介から構成されている。

最初の部屋の展示風景。左:フェミニズム美術史の始祖的存在のリンダ・ノクリンと夫のフィリップ・ポマーの肖像はフィリップ・パールスタインの作品、1968年 右:アートにおける男女の不均衡を弾劾するゲリラ・ガールズのポスター作品。ともにブルックリン美術館蔵

企画の土台となったギャズビ―の「ナネット」は大スクリーンでループで上映されている。本来ならこれを展覧会の最初に置いてナマの声を紹介すべきだったかもしれない。

大学で美術史を専攻したギャズビーは、ピカソによるキュビズム創始の重要性は百も承知で、特に多角的視点の導入は、現在から考えても多様性の称揚に繋がっていて、素晴らしいと言明する。ただしピカソには一つだけ欠点があった――それは女性の視点を欠いていたことだ!お笑い芸としてのオチではあるものの、美術史家にはとてもできないような見方で、真実を突いてくる。

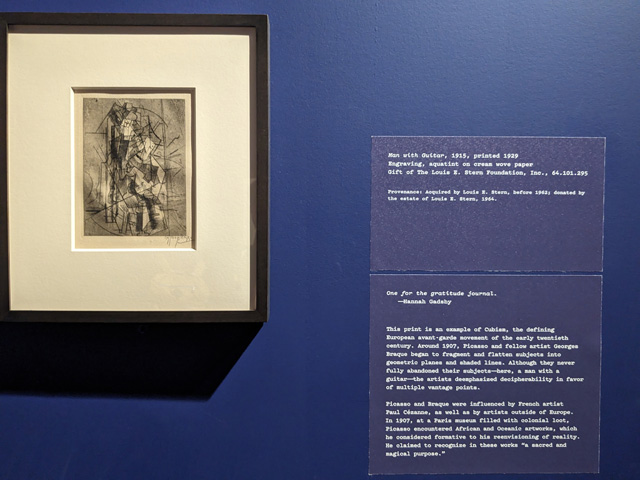

現在の美術史では、ピカソのキュビズムは批判の対象になり得る。ただ、その起源にアフリカやオセアニアの美術への関心があり、ヨーロッパ諸国の植民地主義を論じない限りは、実のある批判にならない。キュビズムの小版画をひっそりと1点紹介したコーナーでは、そうした簡単な解説にくわえて、ギャズビーの「これは『感謝日記』に記すべき1点」というコメントを添えていた。

パブロ・ピカソ《ギターを持つ男》1915年、印画 1919年(Collection of The Louis E. Stern Foundation)の展示風景。ハンナ・ギャズビ―の「これは 『gratitude journal』(感謝日記) に記すべき1点」というコメントが添えられている。解説にはフランスの植民地主義による略奪品がピカソのインスピレーションだったことを記している。

むしろ展覧会の焦点は、ピカソの「女性問題」にある。たとえば、46歳の画家が17歳のマリーテレーズを愛人にしていた時に、年の差について質問されて「二人ともが人生の絶好(prime)の時にあるのが共通点だ」と答えたことをギャズビーは指摘する。自分が10代の時にこの事実を知ったが、今考えて16歳が人生のプライムだったとは思えないと、ピカソの男性的身勝手に手厳しい。

全体として、作品展示は、夢と悪夢、女性の物象化、愛の闘争などのテーマごとにピカソ作品と戦後アメリカの女性作家たちの対話ならぬ応酬が作品を通じて繰り広げられる。

最後の部屋にはピカソ作品はなく、ルネ・コックス、アナ・メンディエッタ、ハーモニー・ハモンズなどの力強い作品が並んで同館の収蔵作品の幅の広さがまぶしいばかりだ。

欠席裁判の感は否めなくはない。が、フェミニズムを経過した目で今一度ピカソを見なおすとともに、これらの女性作家たちが先達の成果を踏まえながらも、それを越えて、表現の地平を広げてきた事実をもあわせて語っているところに同展の意義があるだろう。

「It’s Pabro-matic」展の展示風景 左:ハンナ・ウィルケ《大ガラス越しのハンナ・ウィルケ》1976年 手前:ルイーズ・ブルジョワ《くつろいだ》1990年 右:キキ・スミス《魂》1997年 すべてブルックリン美術館蔵

≫ 富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] アーカイブ

関連記事

-

02/25 11:00

-

01/24 11:00

-

12/23 10:00

-

03/11 10:02

-

02/28 10:00

-

01/31 12:00

-

12/27 10:00

-

12/05 10:40