富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] : 元祖アーモリーショウ

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] : 元祖アーモリーショウ

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] : 元祖アーモリーショウ

元祖アーモリーショウ

アンリ・マチス《青い裸婦》1907年 バルティモア美術館蔵

© 2013 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York

ニューヨークのモダニズム美術の歴史を考えるときに欠かせないのが、1913年に開催されたアーモリー・ショウ。その百周年を記念してNY歴史協会では、その真相を探る回顧展を昨年秋にオープンした(2月23日まで)。

ヨーロッパとアメリカを結ぶ豪華客船タイタニック号が沈没したのが1912年だから、まだまだ大西洋を渡るのも、パリで評判になっている最新のモダンアートを見るのも簡単ではなかった時代である。

注目されるのは、同展が作家たちの自主企画だったこと。保守的なアカデミー・オブ・デザインの展覧会運営方針に反発して設立された米国画家彫刻家協会の主催で、最初はアメリカの作家に広く展覧会の機会を提供するのが目的だった。

とはいえ、中心人物のアーサー・デーヴィスが渡欧して評判の前衛絵画を実見したのがきっかけで、当時注目を集めていたルドンから後期印象派のゴッホやセザンヌ、フォーヴのマチスやキュビスムまで可能な限りの作品を集めて紹介することに軌道修正。

一方で、アメリカ側では協会員25名に加えて、その関係者も出品可能ということで、審査が必要になるほどに希望者が殺到。アメリカ部門は、アッシュカン・リアリズムのロバート・ヘンライやジョン・スローン、スティーグリッツ系モダニズムのジョン・マリーンやマーズソン・ハートレー、後に台頭してくるモートン・シャンバーグやスチュワート・デービスなど、多彩な顔ぶれの出品となっている。

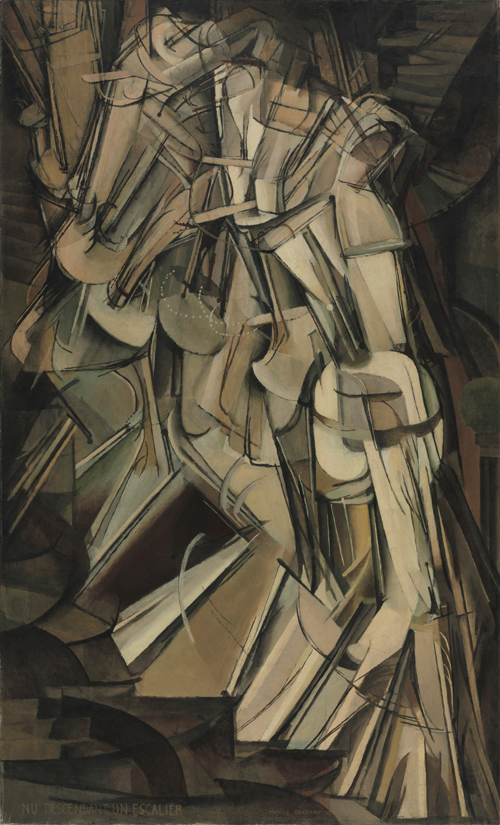

マルセル・デュシャン《階段を降りる裸婦 No. 2》1912年 フィラデルフィア美術館蔵

© 2013 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris / Succession Marcel Duchamp

アーモリー・ショウといえば、デュシャンのキュビスム作品《階段を下りる裸婦》が、風刺漫画のネタになるなどスキャンダルになったエピソードが有名だが、むしろマチスの《青い裸婦》のほうが、ヌードという西洋の伝統的モチーフに正面から取り組んで解体した点で、美学的な問題提起は大きかった、という指摘は美術史的に重要だろう。

ただ百年の歳月は恐ろしいもので、デュシャンもマチスも21世紀の眼にショックはない。それだけにアメリカの出品作と並べるという歴史的視点は欠かせない。

また、当時は展覧会が「作品販売」の場であったことも今一度指摘しておきたい。版画やドローイングなど紙作品の出品も多く、小品のフォーマットで作家が実験の自由度が高いものの、一方で小さいほうが売りやすい、という現実も今とは変わらない。

ただし顰蹙を買ったデュシャンもマチスも、この時にアメリカのコレクターに買われて今は美術館の収蔵品となっている。

なるほど、資料展示されている出品カードをみると、たとえばデュシャン作品の場合、保険額のみならず販売希望価格も1200フラン(324ドル)と明記されている。

なお、詳細なカタログのほかに、同展のホームページは秀逸で、出品作品を解説付きで高解像度で見られるだけではなく、ブログでは裏話的にアーモリー・ショウの背景や作品調査について報告していて読み応えがある(armory.nyhistory.org)。

(富井玲子)

「新美術新聞」2014年2月1日号(第1334号)3面より

関連記事

-

02/26 11:00

-

12/26 10:00

-

10/28 10:00

-

03/11 10:02

-

02/28 10:00

-

01/31 12:00

-

12/27 10:00

-

12/05 10:40