富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :〈食人〉のモダニズム

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :〈食人〉のモダニズム

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :〈食人〉のモダニズム

ブラジルは日本と並んで、戦後美術で国際的同時性を発揮した地域だが、その背景にはパリからの学習をバネに独自な展開を見せていた戦前のモダニズムがある。現在MoMAで回顧展が開催されているタルシラ・ド・アマラルはその中心人物だった(6/3まで)。

ブラジルで広く「タルシラ」として親しみをこめて呼ばれる作家は、1886年にサンパウロ近隣でプランテーションを営むブルジョワ家庭に生まれた。コスモポリタンの精神を謳歌し、パリのアカデミー・ジュリアンに学び、レジェー流のキュビスムをモダニズムに必須の「軍事教練」として受容する。

タルシラ・ド・アマラル、1920年代 Pedro Corrêa do Lago Collection, São Paulo

興味深いのは分析的キュビスムの理知的な空間解体ではなく、総合的キュビスムの傍流が得意とする形態の抽象化と堅固な空間構成を学んだことだろう。

そこにブラジル土着の民俗芸術的要素、さらにはアールデコのデザイン的要素などが加味されて、大胆なデフォルメ、鮮やかな色調、ユーモアにみちた観察を特徴とするタルシラ様式を1920年代に開花させる。

本展の入口に展示された《生きものたち》は、図式化された風景の中にアルマジロや毛虫や蛙にくわえて、空想の動物を表現する。闊達なタルシラ様式を紹介する好例だが、木の丸材と角材を使ったオリジナルの額が現存する稀有な一品でもある。

ところで、タルシラのめざした真に新しく、真にブラジル的な表現は、パリという中心をみすえつつ独自のモダニズムを作ろうとする周縁地域に共通する課題であり、ブラジルの土着文化や奴隷制度、また植民地という過去への関心は、夫の詩人オズワルド・デ・アンドラーデをまじえた彼女の仲間たちと共に育んだものだった。

これが1928年に「食人宣言」として結実。夫のテキストは「食人(アンソロポファギア)のみが我々の団結を支えてくれる。社会的に。経済的に。哲学的に。これが唯一の世界原理である。あらゆる個人主義、あらゆる集団主義の様相を呈した経験。トゥピになるのか、ならないのか、それが問題だ」と高らかにうたい、タルシラが夫の誕生日プレゼントに描いた油彩画《Abaporu=人肉を喰う男》のイメージが線描で掲載されている。

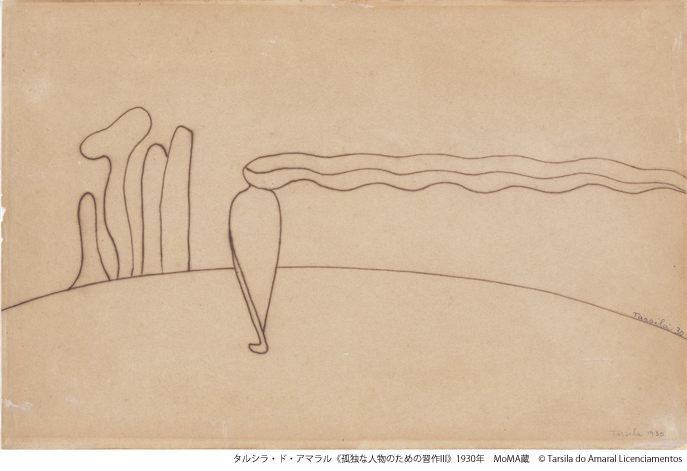

先住民族、トゥピ族の食人風習を賛美しつつ、プリミィビズムを謳歌するオズワルド・デ・アンドラーデの言葉には、外来文化を自らの血肉とすることでブラジルらしさを主張しヨーロッパの専横に対抗しようとする気迫が満ちている。いわば文化的ナショナリズムである。一方、妻のタルシラは、すでに1923年の《ネグラ(黒人女性)》に見られるように、パリ流のモダニズムをも土着文化をも大胆に咀嚼して我が血肉としてしまう旺盛な食人的創造を先行して実践していた。それだけに、タルシラの表現は、食人イデオロギーのイラストに堕することなく、アートとしての強度を備えていた。それを背後から支えていたのは本展にも数多く紹介されている線描ドローイングに顕著に見出される秀逸な造形感覚だったのだろう。

≫ 富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] アーカイブ

関連記事

-

02/25 11:00

-

01/24 11:00

-

12/23 10:00

-

03/11 10:02

-

02/28 10:00

-

01/31 12:00

-

12/27 10:00

-

12/05 10:40