富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :9/11の記憶

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :9/11の記憶

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :9/11の記憶

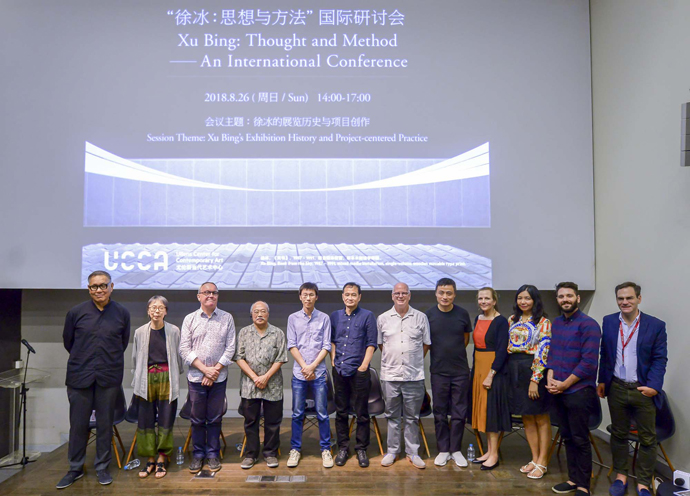

徐冰回顧展「思想と方法」展示風景(ウーレンス現代美術センター(UCCA))。筆者撮影

人間の記憶ほど不確かなものはない。確信していた記憶が微妙に間違っていたり、忘却の彼方から記憶が急によみがえったり、記憶がいつしか忘却に埋没してしまったりする。

だからこそ、私たちはメモリアル(記念碑)を必要とするのだが、強固な石で作られた記念碑ほど、記憶のはかなさを裏切るものはないとも言える。

そんなことを考えたのは、ウーレンス現代美術センター(UCCA)で開催中の徐冰回顧展「思想と方法」に関連した国際シンポジウムで発表するために北京を訪れたときのことである(会期は10/18まで)。

錚々たる発表者がそろった徐冰研究の国際シンポジウム。写真提供:UCCA

8月下旬に開催されたシンポは中英の二ヶ国語。中国語のできない私は同時通訳で、中国人キュレーターや研究者が披瀝する意見を聞いたのだが、その中で不思議な体験をした。

徐冰には《何処惹塵埃》(どこに塵が積もるというのか)と題した9/11に関連したインスタレーション作品がある。2001年当時ブルックリンに住んでいた作家は、対岸から事件を目撃、後日ワールドトレードセンターが倒壊して大量に飛散した灰を集めていた。

2004年になって、この灰をうっすらと床に敷き、、禅僧・慧能(えのう)の言葉「本来無一物 何処惹塵埃」の英語テキストを型で抜いて浮かび上がらせた作品を発表。9/11の記念碑として高い評価を得ている。

徐冰《何処惹塵埃》2004年。UCCAでの展示風景。筆者撮影

それだけに何人もの発表者が言及したのだが、淡々とした議論を聞いているうちに、私は苛立ちを覚え始めた。事件を目撃したニューヨーカーはまだまだ冷静になれないのだな、と自覚しつつ、それでも一人の発表者が「どうして他には誰も灰を遺品として採集しなかったのだろう」と発言した時には思わず「当たり前でしょう」と心の中で叫んでいた。

何故に「当たり前」だったのか。即座には自分でも理解できていない。

だが、救急病院の近くで灰まみれになっている消防隊員を目撃したこと、灰にすっぽり覆われて逃げている人々の報道写真を数多く見たこと、などをまざまざと回顧する中で、私は突如ウォール街の「水」を思い出した。

NYはテロには負けない、という意思表示のために、昼夜突貫で同地域を清掃、証券取引所を週明けにオープンさせたエピソードである。その清掃現場に私は週末にかけつけていた。いつもは小汚い路上が洗浄されて、まだ水で濡れていた。その水が光っていたのが今でも目に浮かぶ。

9/11後、給水車が出て清掃中のウォール街地区。路上に水が残っているのが見える。筆者撮影

ニューヨーカーは塵埃がどこに積もったか、知っている―消防士のヘルメットや制服、避難者の眼窩、ウォール街やダウンタウンの道路や建物など。そしてニューヨーカーにとってWTCの灰は洗い流すもの、だった。

それを保存したのは徐冰の芸術家としての慧眼である。しかも、ニューヨーカーが内面化した不気味に堆積した灰と洗浄水の二極構造を、塵埃のはかない皮膜にシフトさせて、人生のはかなさと重ね合わせつつ、なお「塵がどこに積もるというのか」と反語的に過去の事実を振り返る契機を提供する。こうして塵も「当たり前」を超越して芸術となる。

――17年後の9月11日に記す

≫ 富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] アーカイブ

関連記事

-

02/25 11:00

-

01/24 11:00

-

12/23 10:00

-

03/11 10:02

-

02/28 10:00

-

01/31 12:00

-

12/27 10:00

-

12/05 10:40