富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :消滅ではない存在と不在

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :消滅ではない存在と不在

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :消滅ではない存在と不在

ブルース・ナウマン回顧展、会場風景(MoMA6階)。左に見えるのがブルース・ナウマン《カッセルの廊下―楕円空間》1972年(グッゲンハイム美術館蔵)で、入口の前にガードが立っている。 著者撮影

「消滅の行為」と銘打った大回顧展がMoMAでオープンしたブルース・ナウマン(1941年生まれ)は一筋縄ではいかない作家だ。

60年代半ばに登場以来、立体からパフォーマンス、サウンド・アート、ネオン作品やビデオ、さらには大型インスタレーションまで幅広い領域で制作した。作風もミニマルやコンセプチュアル傾向を出発点に、3Dビデオなど最新のテクノロジーを取り入れながら現在も多彩な表現を展開させている。展観はマンハッタンにある本館6階全フロアと、クイーンズにあるPS1のほぼ全館を使って、まだ足りない感じだ(2/18、2/25まで)。

こうして振り返るとそれぞれのジャンルでミクロな展開があるが、全体を見渡すのが難しい。同展企画主任のキャシー・ハルブライヒは、それらをつなぐコンセプトとして「消滅(disappearance)」を打ち出した。

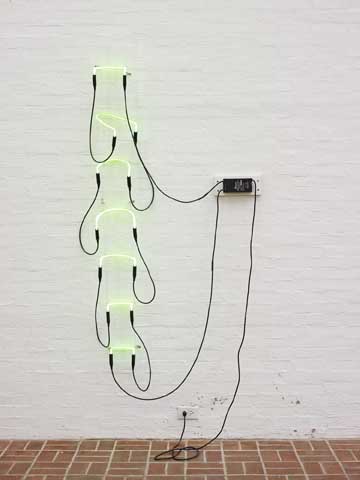

ブルース・ナウマン《10インチ間隔で私の左半身をトレースしたネオン製鋳型》1966年 Philip Johnson Glass House Collection.

Photo: Andy Romer Photography

確かに、66年の《10インチ間隔で私の左半身をトレースしたネオン製鋳型》のように、文字通り作家が消滅した立体もある。だが、たとえばパフォーマンスで見ていくと、67~68年の《スクエア・ダンス》に始まる一連のアトリエでのプライベートなパフォーマンスでは、むしろ作家の「主体としての存在」はゆるぎない。アーティストが自分のスタジオですることはすべてアート(作品)である、というデュシャン的発想から出発して自身の行為を自ら映像化した初期の代表作である。

中には《黒い玉々》や《弾む玉々》のように自らの睾丸を主人公(?)にしたビデオ(ともに69年)もあるが、同時期に自分の身体を自虐的に使ったヴィト・アコンチに比べると、飄々とした姿勢が特徴だ。むしろ、作家の肉体が不在でも、その主体の消滅を意味しないことは、《廊下》シリーズでも明らかだろう。70年にロスのニコラス・ウィルダー画廊で発表したインスタレーションでは、数枚の壁を使い数本の廊下状の空間ができる。その奥にはTVモニターが置かれているが、狭い空間を歩いていくと、その画面に映っているのは観者自身の後ろ姿。振り返ってよく見ると天井付近に監視カメラが設置されている。その映像が閉鎖回路で一部始終上映されていたのだ。

作家の体が不在でも監視カメラの目が作家の眼として執拗に存在し、監視社会の恐怖を先駆的に暗示する。そこには観者自身の身体による孤独な体験があり、観者が臨時のパフォーマーとして作家を代行する、とも言える。

観者によるパフォーマンス代行を純粋に抽出したのが、72年の《カッセルの廊下》。細長い三日月状の空間で、内側が薄緑に塗られ、外側は木の造作がむき出しで残されている。高さ3.6m、全長14mの構造の中心に鍵のかかった扉があり、指定の場所で鍵をもらった観客が1時間に1人の割合で入場できる。

中に入ると先細りの空間は圧迫感があるものの、体をよじりながら端の方に進んでいくと、意外にも10㎝という僅かな隙間から見える開放された空間(展示風景)に、内と外のギャップを決定的に意識させられる。

《カッセルの廊下》の内側 (左から)中心部分のドアから入り、先細りする薄緑色の空間を進むと、先端の隙間から外の展示が見える

著者撮影

ブルース・ナウマン《廊下のインスタレーション(ニコラス・ウィルダー)》1970年Friedrich Christian Flick Collection im Hamburger Bahnhof, Berlin. Photo courtesy the museum

共に© 2018 Bruce Nauman/Artists Rights Society (ARS), New York

≫ 富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] アーカイブ

関連記事

-

02/25 11:00

-

01/24 11:00

-

12/23 10:00

-

03/11 10:02

-

02/28 10:00

-

01/31 12:00

-

12/27 10:00

-

12/05 10:40