富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :レオ・アミノ―第三の男

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :レオ・アミノ―第三の男

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :レオ・アミノ―第三の男

ズワーナー画廊「レオ・アミノ:可視と不可視」展。生命形態的な直彫り作品の熟達と樹脂作品の多様な実験性を配合した展示が心憎い。 Courtesy David Zwirner

作家の評価は複雑だ。存命中の人気の高さが歴史的評価につながるとは限らないし、「歴史」自体も書き換えが珍しくない。

特に現代美術では美術館や市場による評価が、すでに一種のカノンを形成してしまっている。カノンは規範・基準などを意味するが、美術史では「歴史の定番作品」と意訳すると分かりやすいだろう。たとえば、戦後アメリカ美術を「抽象表現主義(ポロック)→ポップ・アート(ウォーホル)→ミニマル・アート(ジャッド)→コンセプチュアル・アート(コスース)」のように教科書的に並べるのは、典型的なカノンである。

カノンは通史の基本理解を助けるが、それだけに固着したカノンは新解釈や読み直しを妨げかねない。この必要悪とどう向き合うか。まさに歴史家の勝負どころでもある。

アメリカでは、戦後美術の読み直しが進んでいる。これまで等閑視されてきた女性や、アフリカンアメリカンをはじめとする有色作家(artists of color)の顕彰は、これまで白人男性偏重で進んできた美術史を見直す作業の一環だ。この中には日系アメリカ人などの移民もふくまれる。

さて、戦後にも続いていく戦間期の抽象彫刻の潮流には、アルプやカルダー、ブランクーシに代表される生命形態的(バイオモフィック)表現がある。アメリカではイサム・ノグチが定番だが、実はルース・アサワとレオ・アミノの二人を加えると戦後アメリカの生命形態派三羽烏となる(この三人がそろって日系作家であるところが興味深い)。ノグチよりも若手でメキシコの針金バスケットの技法を駆使して1950年代に台頭し、後に美術教育にも貢献したアサワは見直しが続いていて、ちょうど8月13日にはアサワの作品10点をあしらった郵便局のアート切手シートが発行された。

一足遅れてアミノ(1911~1989)の再評価は現在進行中。ラトガーズ大学付属ジンメリ美術館での展観(今年4月まで)に加えて、孫のゲンジ・アミノの企画による個展がズワーナー画廊で昨7月に開催されていた。

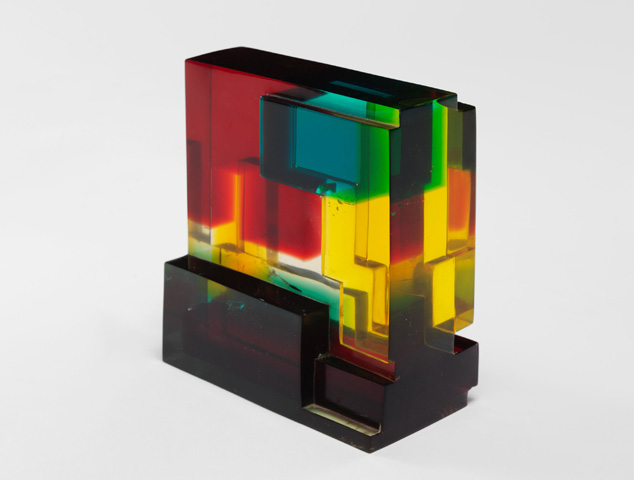

レオ・アミノ《Refractional #1》1965年 ポリエステル樹脂 18.8×16.7×9.3cm © The Estate of Leo Amino, courtesy The Estate of Leo Amino and David Zwirner

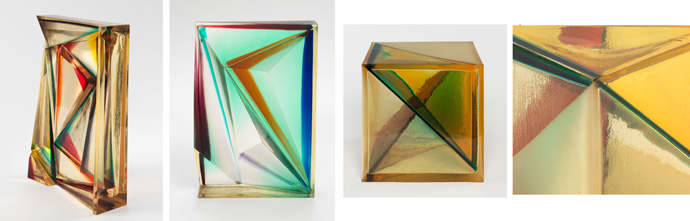

アミノが美術史のレーダーから消えてしまっていた理由の一つは、1960年代以降の展開がミニマルやポップの潮流と離れた独自の追求だったからだ。評価を得ていた生命形態的木彫から移行し、65年以降はポリエステル樹脂を用いたプラスチック立体を先駆、色彩豊かに平面や幾何学的量塊、さらには空洞を巧みに組み合わせて、可視と不可視のはざまにある現象学的視覚の表現に専念した。

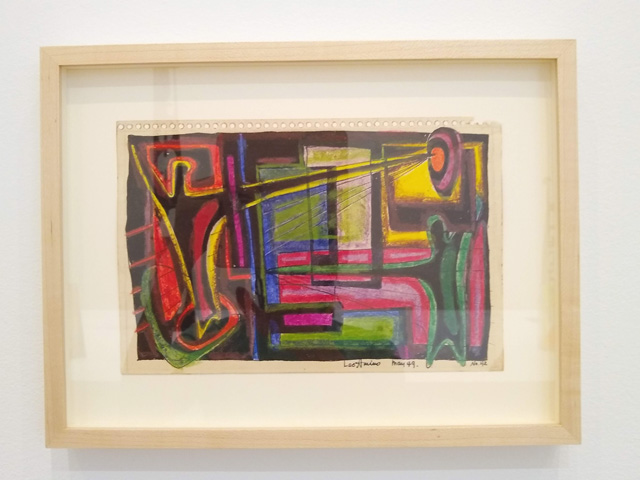

こうした展開は、一見すると同一作家の作品には思えないかもしれない。しかしながら生命形態期ドローイングには、カラフルに複奏する空間を予告する例もある。

等身大を越える作品もあった木彫に比べると、樹脂の作品は高さが30~50㎝ほどの小品が多く、無表情に画廊の空間を占拠していた同時代のミニマル彫刻の対極。だが、精緻な空間を構築する「手作り」感や、半世紀をへてもなお褪色を感じさせない色彩の妙は、意外に新鮮でコンテンポラリー。再発見の今後が楽しみだ。

レオ・アミノ作品:(左より)《Refractional #21》1967年 50.8×34.6×11.1cm;《Refractional #106 (矩形の女性)》1975年;《Refractional #66》1971年;#66の部分 すべて© The Estate of Leo Amino, courtesy The Estate of Leo Amino and David Zwirner

レオ・アミノ《No. 42》1949年 クレヨンとインク、紙 15.2×22.9cm 筆者撮影

≫ 富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] アーカイブ

関連記事

-

02/25 11:00

-

01/24 11:00

-

12/23 10:00

-

03/11 10:02

-

02/28 10:00

-

01/31 12:00

-

12/27 10:00

-

12/05 10:40