富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :写真のイマーシブ―ウィリアム・クライン展

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :写真のイマーシブ―ウィリアム・クライン展

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :写真のイマーシブ―ウィリアム・クライン展

ウィリアム・クライン《ニナとシモーヌ、ローマのピアッツァ・スパーニャ》1960年+《アントニアとイエロー・タクシー》1962年

© William Klein, Courtesy Howard Greenberg Gallery

イマーシブというのが近ごろ流行っている。英語はimmersiveで観客を作品の中に「immerse=浸す」展示のことだが、基本はピクセルによる見世物小屋だ。その最たるものは、ゴッホのイマーシブで、向日葵や星月夜の作品を部屋いっぱいに映写、ビデオを駆使してめくるめく体験を提供する。よほど人気があるらしく、全米や世界の各地で同時開催中、チケットも安くはない。(vangoghexpo.com、immersivevangogh.com)

こういう超弩級のエンタメはさておいて、ICP(国際写真センター)で開催されているウィリアム・クライン展は、写真の可能性を見据えながら節度を守りつつもイマーシブを現象させた面白い展示になっている。

YESと題された大回顧展は、初期の絵画やデザインからフィルムや写真集まで多岐にわたるマルチぶりを縦横に見せてくれる。

一番驚いたのは、最初期の作品群。画家になりたくて、レジェのアトリエに学んだクラインは、これからはデザインやニューメディアを目指せとアドバイスを受けている。

1952年に最初の個展を抽象絵画で開くが、それを建築の装飾パネルに仕立てる依頼を受けたことがきっかけで、抽象によるフォトグラムの可能性を考え、建築雑誌『domus』の表紙を手掛けるようになった。グラフィック感覚抜群で、デザインの道でも成功しただろう。

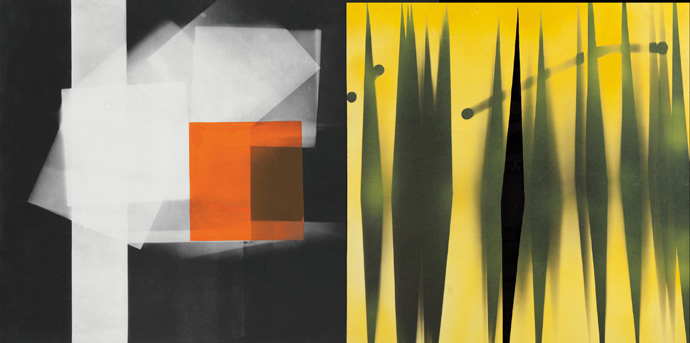

ウィリアム・クライン《無題(黒と橙のジェル紙の上のぶれた白い四角)》+《無題(黄色の上の動く菱形)》1952年頃

© William Klein, Courtesy Howard Greenberg

8年のパリ滞在の後、クラインは故郷のマンハッタンに戻り、ヴォーグ誌のファッション写真の仕事をはじめ、ストリート写真も手がけるようになる。

グラフィックデザインも学んだからだろうか、NYの写真は本で発表するのが一番だと自分で考えたらしい。写真選択もレイアウトも表紙デザインもすべてDIYで準備。写真集の習慣の薄いアメリカでは出版社が付かず、56年にヨーロッパで出版。写真史に残る名作がこうして出来上がった。

そしてローマ(1959年)モスクワ(1964年)、東京(1964年)と立て続けに都市をテーマにした写真集を同じ手法で制作した。

ウィリアム・クライン:YES―写真、絵画、フィルム 1948–2013展の展示風景(東京セクション)筆者撮影

本展を見る前から、ICPが写真集をどう展示するのか興味津々だった。写真集鑑賞の妙味は、自分の手に取って頁をめくっていくことにある。クラインの写真集はどれも大判。たとえば、『東京』は幾何学的にデザインされた東京の文字を黒地の上にのせた表紙がすでにクラインの大胆な眼差しを予告する。そして扉を開けると、舞踏やネオダダの作家たちや路地で遊ぶ子供がいて、食堂の賄いや証券取引所や結婚式場もあるという風に、写真の妙味と圧巻が繰り出される。

さて、その展示だが写真集の頁を繰って見せるビデオ自体は珍しくない。ただ、床置き75インチの巨大4Kモニターで見せて臨場感はひときわ。表紙をモニター台の裏にあしらって一体化しているのも心憎い演出だ。さらに通常よりもはるかに大きく引き延ばして額装した写真は緊張感を失うことなく観客に迫ってくる。天井の高い空間を活かしたフィルム上映やバルコニーに巡らせた近作のカラー写真などもあわせて写真三昧のイマーシブだった。

ウィリアム・クライン:YES展のイマーシブな展示風景 筆者撮影

≫ 富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] アーカイブ

関連記事

-

02/25 11:00

-

01/24 11:00

-

12/23 10:00

-

03/11 10:02

-

02/28 10:00

-

01/31 12:00

-

12/27 10:00

-

12/05 10:40