富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :ボストン行―北斎vs. 束芋

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :ボストン行―北斎vs. 束芋

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :ボストン行―北斎vs. 束芋

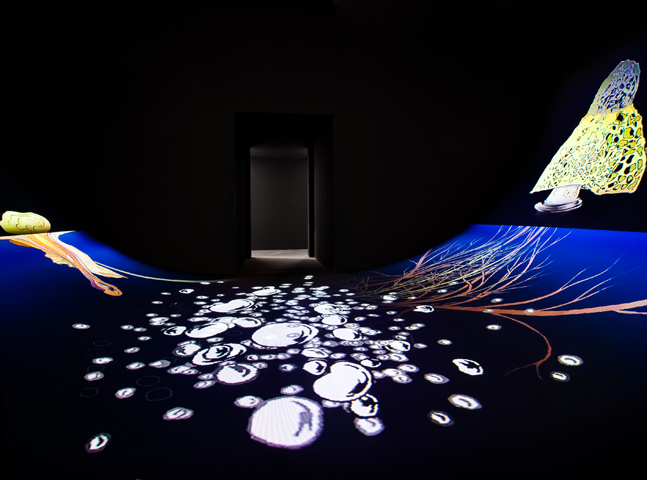

束芋《BLOW》2009年 曲面の床の上にプロジェクションする4チャンネルのビデオインスタレーション ©︎Tabaimo / Courtesy of Gallery Koyanagi and James Cohan Gallery 同作品のエディションの一つがクリーブランド美術館蔵で、同館と提携するトランスフォーマー・ステーションで今夏展観される予定

6月の最初の日曜日、久しぶりにボストンに行ってきた。

ボストン美術館が年一回日本の文化関係者を招聘して開催する「ラッド・スミス日本美術プログラム」の講演会で、束芋を公開インタビューするためだ。折しも、同館が世界に誇る北斎コレクションを中心としたHOKUSAI展も開催中だった。

北斎展は「インスピレーションと影響」のサブタイトルで、北斎周辺の作家群をも紹介するとともに、印象派のモネの睡蓮やポップ・アートのリキテンスタインの《溺れる少女》から三井淳平のレゴによる《神奈川沖浪裏》まで、定番の大波のモチーフを中心にした北斎の写しや類似を時代や地域を越えて多数集めた力作のブロックバスター展である。日曜ということもあり大盛況だった。

北斎:インスピレーションと影響展の展示風景。大波のメドレーは(壁左)クリスチャン・バウムガートナー《波》2017年木版画 (手前)三井淳平のレゴによる《神奈川沖浪裏》(壁右)ロイ・リキテンスタイン《溺れる少女》1963年 Photo © Museum of Fine Arts, Boston

この北斎展に束芋のインタビューの取り合わせは、何とも言えず絶妙だった。

1975年生まれの束芋は、京都造形芸術大学でグラフィックデザインを学び、田名網敬一に師事した。しかしながら才能の限界を自覚して美術に転身。浮世絵の風合いを援用しながら現代日本社会にひそむ日常のアイロニーを描きだすアニメーションを、スケールの大きいインスタレーションに組み合わせる作風で国際的に評価を獲得した。

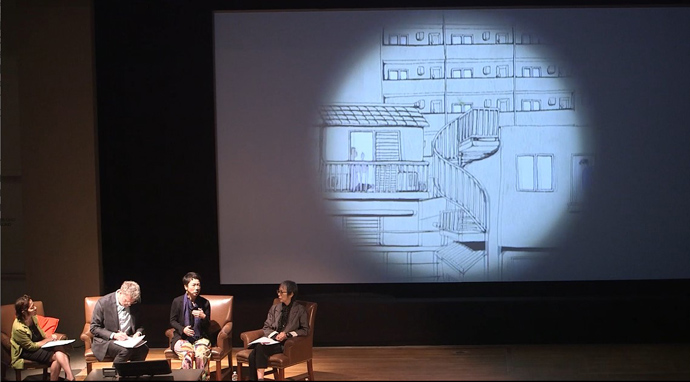

インタビューでは、アナログの手書きドローイングをデジタルのコンピューターで組み立てていく手法の説明から始まり、近年手がけている舞台作品の協働にも話題が及んだ。

すべてを一人でこなすアニメーション制作では、最初期に北斎の版画をスキャンして、そこから色のパレットを組み立てたという解説が興味深かった。束芋がアニメーションを始めた頃は、ちょうど業界でCGを多用するようになった時期で、機械の作るフラットな色ではなく、もっと面白味のある色を出すための工夫だった。色を見ただけで「日本」を感じさせる浮世絵の中でも、北斎はリズム感があり、大きな山や海の構図から色面を選んでいったという。そうした色面を輪郭線に合わせてモニター上で切り貼りしていく。

後には、自分で紙に彩色したものをスキャンしたり、水分の多い絵具を紙にたらしこんだものを写真に撮ったりして自分のパレットに加えるなど、色使いも進化していった。

浮世絵風ということでは、模倣の懸念もある。だが、束芋は陶芸家である母・田端志音が乾山の写しに打ち込む姿を見て、写しが単なる模倣ではないことを悟る。先人からの遺産を受け継ぎ未来の世代にバトンタッチしながら、乾山や北斎がそれぞれの時代にはしたくてもできなかったであろうことを現代の技術や素材を使いながら自分の作品にしていく。そんな写しの哲学にたどり着いた。

観客との質疑応答で、これだけ北斎を考えている束芋の作品が開催中の北斎展に入っていないのは残念だというもっともな感想が寄せられた。が、むしろこれだけ「写し」の意味を考えてコンテンポラリーな表現を探求している束芋は、とても「影響とインスピレーション」の範疇には収まりきらない。そんな思いを抱いてボストンを後にした。

「ラッド・スミス日本美術プログラム」2023年6月4日ボストン美術館。左から:同館キュレーター、アン・ニシムラ・モース、通訳、束芋、筆者。背景のスライドは束芋《お化け屋敷|Haunted House》2003年の一シーン。記録ビデオのスチル画像提供:Museum of Fine Arts, Boston

≫ 富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] アーカイブ

関連記事

-

02/25 11:00

-

01/24 11:00

-

12/23 10:00

-

03/11 10:02

-

02/28 10:00

-

01/31 12:00

-

12/27 10:00

-

12/05 10:40