富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :ディアスポラという視点

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :ディアスポラという視点

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :ディアスポラという視点

《ザ・アピアランス》展の展示風景。アンフォルメル系作家達のコーナー。左から:カズヤ・サカイ《作品 No.1》1959年;チカシ・フクシマ《無題》制作年不詳の2点;トミエ・オータケ《無題》1961年 筆者撮影

近年の美術史ではフェミニズムや帝国主義など、さまざまな社会的・歴史的視点が導入されているが、ディアスポラという概念も近年議論されるようになった。

ディアスポラ= diaspora という言葉は耳慣れないかもしれない。ディアスポラはユダヤ人の民族離散を指す言葉だったが、現在ではグローバルな移民状況を反映して、中国人なら中国人が代々移民して定住した世界の諸地域全体を指す言葉だ。

「インドのディアスポラ」や「日本のディアスポラ」もあるが、より広く「アジアのディアスポラ」という視点もある。従来の国家・人種などによる概念的な区分を超えた視点を可能にする。そもそもアフリカン・アメリカンやインド系などの区分が、一個の人間のバックグラウンドを不完全にしか形容できない状況が背景にある。現在進行中のアメリカ大統領選挙で民主党候補のカマラ・ハリスがその典型的な例だと言えばわかりすいだろうか。

左から:アメリカズ・ソサエティの美術部門ディレクター兼チーフ・キュレーターのエイメ・イグレシアス・ルーキン、ゲスト・キュレーターのユージ・ラファエルとチエ・ジョージマ(城島知恵) 筆者撮影

さて、前置きが長くなったが、NYアートの秋シーズンが開幕して、アジアのディアスポラをテーマにした展覧会が二つ開催されている。一つは、北・中・南という全米を視野に入れたアメリカズ・ソサエティで開幕した「ザ・アピアランス:ラテン・アメリカとカリブ諸国におけるアジアのディアスポラ」展(~12月14日)。もう一つは未見だが、NY大学付属ギャラリー 80WSEの「レガシーズ:NYCにおけるアジアン・アメリカン・アートの運動、1969~2001」。

ともに長々しいサブタイトルがそのまま複雑で広範な移民状況を反映している。

この二展のうち、すでに展観を実見した「ザ・アピアランス」の企画は、ゲスト・キュレーターとしてチエ・ジョージマ(城島知恵)とユージ・ラファエルの二人が務めた。彼らもまたディアスポラの人間だということになる。

発想の転換はいたるところで要請される。

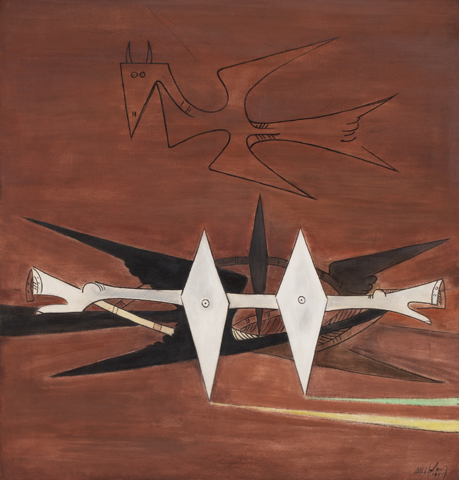

たとえば、出品作家として、ウィルフェレド・ラムが入っている。アメリカのシュルレアリスムの作家としてMoMAなどでも見てきた作家だが、アフリカン・チャイニーズ系のキューバ人であり、易経や錬金術、キューバの民間信仰のサンテリアなどが混淆した精神世界をインスピレーションとしている。

ウィルフレド・ラム《この地上で》1955年 油彩 © Wifredo Lam Estate, Adagp, Paris / ARS, New York 2024

その一方で、1950年代に世界的な広がりを見せたアンフォルメル絵画は、ブラジルなどの日本や東アジアの移民たちの間で広がっていた。ただし、このグローバルともいえるジェスチャー系抽象の動向は、コンクリート・アートを主体とした幾何学系抽象をナショナル・アートに高めようと画策して成功を見たブラジルの現代美術界では、マイノリティの位置に甘んじることになった。ディアスポラのレンズを通すことで、こうしたこともより明確に見えてくる。

私自身も、戦後日本美術におけるディアスポラの問題は大きな課題である。特に、一つの盲点となっているのは一世作家で、荒川修作、河原温や草間彌生のような戦後世代をどう位置づけていくのか、再考が必要だ。

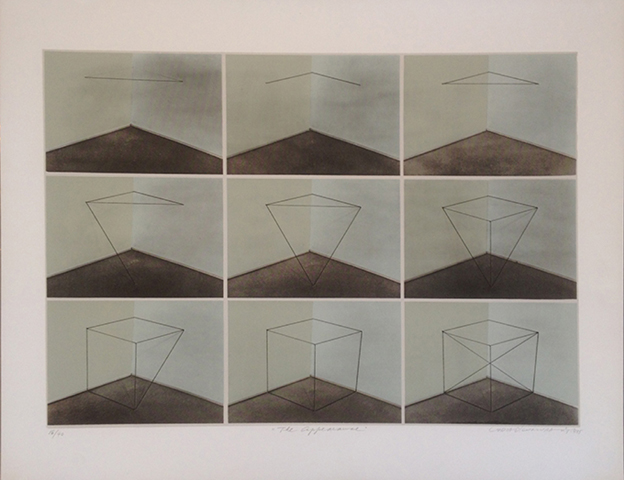

リディア・オクムラ《ザ・アピアランス》1975年 シルク版画 Courtesy of the artist’s estate and Nara Roesler

糸を使ったプロセス・インスタレーションの作品で、存在しているのに不可視な状況がディアスポラを象徴しているところから、本展のタイトルに使われている。

≫ 富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] アーカイブ

関連記事

-

02/25 11:00

-

01/24 11:00

-

12/23 10:00

-

03/11 10:02

-

02/28 10:00

-

01/31 12:00

-

12/27 10:00

-

12/05 10:40