【上野】 書聖 王羲之 / 飛騨の円空

【上野】 書聖 王羲之 / 飛騨の円空

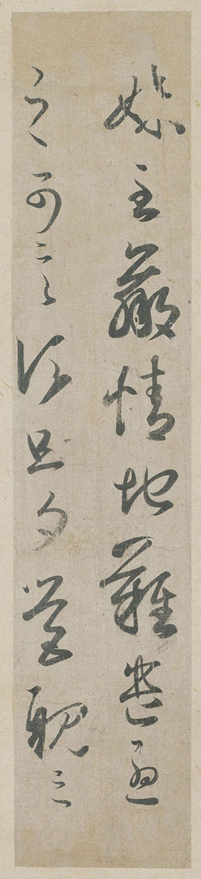

妹至帖「妹至羸。情地難遣。憂之。可言須旦夕營視之。」原跡:王羲之筆 唐時代・7~8世紀摸 個人蔵 展示期間:2月13日(水)~3月3日(日)

日中国交正常化40周年 東京国立博物館140周年

特別展「書聖 王羲之」

書を芸術へと高めた王羲之

富田淳(東京国立博物館列品管理課長)

四世紀の中国、東晋時代に活躍した王羲之(おうぎし、三〇三~三六一、異説あり)は、漢時代から続く門閥貴族の一員として生まれた。幼少時に父を失うが、東晋の建国に大きく預かった二人の従伯父(祖父の兄の息子)、王導(おうどう)と王敦(おうとん)に可愛がられて育った。幼い頃は癲癇を病み、吃音があったが、成長とともに雄弁となり、物事に動じず、何事にも超然としていたと伝えられる。

王羲之は早くから書の手ほどきを受け、従来の書法を飛躍的に高めた。もっとも、若い頃の書は、特に勝っていたわけではなく、王羲之が前人未踏の境地に到達したのは、会稽(浙江省紹興)の長官となった晩年においてであった。風光明媚な自然に包まれて、王羲之の書は先進的な字姿を獲得し、深い内面を表出するとともに、普遍的な美しさを盛り込むことに成功したのである。

王羲之は書聖と崇められながら、真跡が一つも現存しない。最高傑作の誉れ高い蘭亭序は、唐の太宗皇帝が崩御に際し昭陵に副葬させてしまい、その他の王羲之の書も、たび重なる戦乱によって大量に失われてしまった。

現在、王羲之の字姿を伝える資料には、摸本と拓本がある。摸本は唐時代に、拓本は宋時代に最高水準に達したので、唐摸宋拓と称されている。なかでも唐時代の初め、宮廷のおかかえ職人が王羲之の真跡から直接写し取った摸本は、王羲之の書の実像を最も良く伝えると考えられる。摸本といっても、髪の毛ほどの極細の線を集積して、原本の微妙なニュアンスを伝える、学術的なまでに精巧な摸本である。第一章では、世界で十指に満たないとされる精巧な摸本の中から、新発見の大報帖(たいほうじょう)を含む選りすぐりの名品を通して、王羲之の書の実像に迫る。

王羲之の最高傑作である蘭亭序は、太宗が在世中に摸本を作らせ、臣下に下賜(かし)していた。宋時代になると、それらの拓本をもとに新たに拓本を翻刻する風潮が流行し、著名な蘭亭序だけでも八〇〇本を数えたという。第二章では、内外の由緒ある蘭亭序の数々をお楽しみいただきたい。

定武蘭亭序―許彦先本― 王羲之筆 原跡:東晋時代・永和9年(353) 東京国立博物館蔵

第三章では、唐から宋・元・明・清時代にわたる、王羲之書法の受容と展開の歴史を概観する。清時代も十九世紀を迎えると、考証学・金石学の発展にともない、いったんは王羲之神話が崩壊する。しかし、その後も王羲之の書法は脈々と受け継がれ、今もなお多くの人々を魅了し続けている。

この展覧会を通して、王羲之の魅力をご堪能いただき、書とは何かを改めて考える機会としていただければ幸いである。

【会期】 2013年1月22日(火)~3月3日(日)

【会場】 東京国立博物館 平成館(東京都台東区上野公園13-9)

☎03-5777-8600

【休館】 月曜、2月12日、ただし2月11日開館

【開館時間】 9:30~17:00(入館は閉館30分前まで、3月1日は20:00まで)

【料金】 一般1500円 大学生1200円 高校生900円

【関連リンク】「書聖 王羲之」ホームページ

※会期中、作品の一部に展示替えがあります。

「蘭亭図巻」展示風景

「行穣帖」展示風景

「新美術新聞」2013年1月21日号(第1301号)1面より

特別展「飛騨の円空」

― 千光寺とその周辺の足跡 ―

人々はなぜ円空に魅かれるのか

浅見龍介(東京国立博物館学芸研究部調査研究課 東洋室長)

「三十三観音立像」(部分)江戸時代・17世紀 総高61.0~82.0cm 千光寺蔵

1月12日から始まった円空展に、連日多くの観覧者が来館されている。人々はなぜ円空に魅かれるのだろうか。

円空が造った彫像を円空仏と呼ぶが、1つの材から彫って漆も色も塗らず木の肌をそのままに、木目、節が見えることが特徴である。鑿の跡も残っており円空の手の動きを想像できる。中には手先、足先を表さない簡単なつくりの像もあり、しばしば「素朴」と評される。自分でも造れそうなくらい簡素な像に感動するのはなぜか。

日本人は素材の質感が感じられるものを好む。信楽や備前の焼き物は土の質感が目にも手にもそのまま感じられる。ゆがんだ器もそこに土の感触があり、そして作り手の手の動きが温かみを与えている。日本人はそこにやすらぎを感じ、花生や茶器として使うのだろう。

円空仏は木であることを強く印象付ける。よく並び称される木喰よりもはるかに。それは、割ったままの部分や鑿跡が目立つためである。さらに円空仏の未完成とも見える不完全な部分が、木の存在感を際立たせているようだ。木喰は像を完成し表面を滑らかに仕上げた。像の形を完成させると材質の存在感は後退して、まず彫像として認識される。今回出品されている三十三観音立像は「ほとけの形をした木」というように見え、木の存在感が薄れてはいない。

「両面宿儺坐像」江戸時代・17世紀 総高86.9cm 千光寺蔵

今回の展示では、観覧の方々が円空仏をじっくり鑑賞されていて、解説の不足を訴える方がいないのも特筆される。普通、仏像の展示では詳しい解説を求める声が多いのと対照的だ。仏像は約束事に従って造られるので形はどれも似ていて、様式の差はつかみにくい。ところが円空仏は円空が自由に造っているので、個性的で、対面する人の感性に直接働きかけるのだろう。観覧者が癒されているとすれば、それは円空の意図を受け取ったことになる。円空はすべての像を人々のやすらぎのために造ったのだから。

3年前に同じ部屋で開催した「国宝 土偶展」も同様に作品そのものを楽しんでいただけた展覧会だった。「これは何?どうしてつくられたの?」という疑問より、土偶そのものの持つ神秘的な魅力が強かったのだろう。土偶と円空仏、縄文時代と江戸時代という時間的な大きな隔たりがあるが、通ずるものがあるのではないか。日本人の精神の深いところに存在するアニミズムが円空仏や土偶に共感するのだと思われる。

さて、“素朴”な円空仏の話ばかりしてきたが、造形的に充実した円空仏も展示している。その最たるものが両面宿儺だ。異形の姿だが、飛騨の山の民の祖としての威厳と迫力に満ちた傑作である。円空の彫刻家としての技量が確かなものであったことを十分にうかがうことができる。

展覧会では、飛騨における円空の足跡を辿ることにより、円空その人と造形の魅力を感じていただきたい。

【会期】 2013年1月12日(土)~4月7日(日)

【会場】 東京国立博物館 本館特別5室(東京都台東区上野公園13-9)

☎03-5777-8600

【休館】 月曜、2月12日、ただし2月11日開館

【開館時間】 9:30~17:00(入館は閉館30分前まで、3・4月の金曜日は20:00まで)

【料金】 一般900円 大学生700円 高校生400円

【関連リンク】「飛騨の円空」ホームページ

「新美術新聞」2013年2月1日号(第1302号)1面より

関連記事

-

03/11 10:02

-

12/05 10:40

-

11/16 17:00

-

03/11 10:02

-

02/28 10:00

-

01/31 12:00

-

12/27 10:00

-

12/05 10:40