日本彫刻史を「複号化」せよ――「± 複号の彫刻家たち展」vol.2:森 啓輔

日本彫刻史を「複号化」せよ――「± 複号の彫刻家たち展」vol.2:森 啓輔

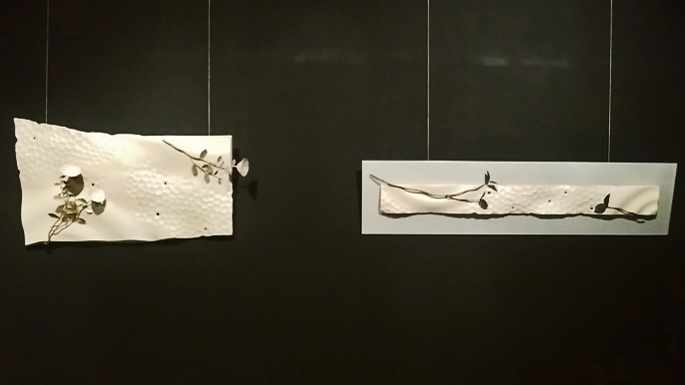

「± 複号の彫刻家たち展 vol.2」会場風景(京都・大雅堂)

国内で連綿と継承されてきた技能との彫刻的連関

黒を基調とした展示室の黒い台座に置かれ、スポットに照らされた作品。それらは彫刻というよりもどこか宝飾品を思わせ、妖しく煌めいていた。

京都・祇園の八坂神社近くの大雅堂で、11月18日まで「± 複号の彫刻家たち展 vol.2」が開催された。

すでに本サイトで、事前に展覧会に関する告知がされており、本稿では詳細の説明を割愛するが、本企画は彫刻家の松田重仁の発案によるものである。前回の3人展から、企画者の松田以外を入れ替え、計6名のグループ展として行われた本展の参加作家は、1959年生まれの松田から92年生まれの黒沢理菜まで30歳以上の年齢の開きがあり、主とする素材も木(松田(真鍮との複合)・下山直紀・髙崎洋祐)、羊毛(かわさきみなみ)、陶(北郷江)、漆(黒沢)と実にさまざまだ。

この連続企画展において、「複号=±」という日常ではあまり用いられない語をキーコンセプトに据え、現代を立脚点に探ろうとする松田の目論見は、2回目を迎えた今回、その輪郭が少なからず明瞭になったように思われる。

端的にそれを述べるならば、松田を起点としながらも、あくまで21世紀以降に作家活動を開始した新進作家の立体表現に焦点が当てられ、特に本展の作家たちの関心が、素材、技法の固有性へと向けられていると思われる点だ。ただし、前回みられた木や石、金属という伝統的な素材に限らず、今回は羊毛、陶、漆で表現を試みる作家が選ばれており、それらがともすれば「手芸」「陶芸」「工芸」として、日本では彫刻と重なりながらも、隣接領域に位置付けられてきた芸術表現であったことは、注目に値するだろう。

黒沢理菜

2回目となる本展に、そのような作家たちが意図的に加えられたことで、松田の思惑が彫刻を単線的な制度とみなさず、より包括的な立体表現における彫刻の歴史や概念の再構築に向けられていることが理解されるのである。明治150年を迎えた本年にあっては、鎖国体制が崩壊し、推し進められた欧化政策のさらに以前、つまり国内で連綿と継承されてきた技能との彫刻的連関が、そこでは改めて浮き彫りになったといえよう。

西欧から移入され、翻訳の際に充てられた「彫刻」という語が、紆余曲折を経ながら歪に概念化されてきた時代背景を、近代以前へ遡り、彫刻のいまだあらざる地点からたどり直そうとするパースペクティブは、その是非に展覧会が重ねられる中で多くの議論が必要とされることだろうが、多分に野心的なものだ。そして、現在の高度に情報化された資本主義社会からは疎外されているともいえる、動物や植物といった自然の生へとその眼差しを向ける作家が、本展に多く選ばれていることも、松田のこの意図に即すならば、概ね理解されるに違いない。

繰り返すならば、「± 複号の彫刻家たち展」では、物質固有の組成にまつわる造形に焦点が当てられており、現代社会とのある種のズレを背景とした生命への憧憬、さらには自然へと接続する素材の偏重にこそ、その本質が見出される。素材が持つ固有性の重視を、モダニズムの芸術観から換言するならば、それは「メディウム・スペシフィシティ」といえるものだろう。

子犬の愛らしさ、可愛さに対するイメージを、羊毛で実現化したかわさきの犬が、同素材の羊毛の塊の奥に、まるで双方が寄り添うように柔らかなその体躯を埋める《自分はいまどこにいるのか》を例に出すまでもなく、動植物や人物の再現に依拠する素材への作家の飽くなき関心は、本展の至る場所で、その素材と表現された動植物同士が、写し鏡の存在であることを露呈させている。北郷による割れた陶器の破片を、同様に陶製のアライグマが悲しげに見つめる情景《壺の中》もまた、かわさきの犬と同じ構造を指摘できるだろう。松田の意図になぞらえるならば、その孤高の動物は、陶器と同質でありながらすでに異なる存在として、彫刻の別の可能性であるかのように佇んでいる。

かわさきみなみ

北郷 江

「置物という彫刻」の歴史への接ぎ木

冒頭において、出品作を宝飾品の蠱惑的な煌びやかさに例えたのは、江戸時代に隆盛をむかえた琳派への関心から、松田が用いる金箔の光沢にのみ見出されるわけではない。髙崎による仏像を思わせながら、豊満なフォルムを持つ女性の露わな身体を、部分的に覆い隠すタトゥーシール。黒沢が自身を間接球体人形に投影し、作家の感情の揺れ動きを世界各地で描かれてきた文様として、艶やかな単色の漆の肢体全面に施す加飾。あるいは北郷の山頂から滴り光る釉薬にみられるように、それらは表面の装飾的な艶やかさでもって輝き、私たちを魅了する。

髙崎洋祐

だが、黒い壁と台座の空間に置かれた作品たちが、鑑賞者の眼差しを奪うのは、その緻密な再現や、表層にのみ還元されるものではないだろう。おそらくそれは、鑑賞者の視界に容易に捉えられるサイズ感もまた重要な要素であるはずだ。

このことは、1960年代以降の彫刻の一潮流が、マッスやボリュームという彫刻特有の言語で長年語り続けてきた、求心的な造形から外部の空間へと拡張する遠心的性質を獲得し、展示空間と鑑賞者の身体の相関性によって、いわゆる客体的な存在として生み出されてきた歴史的背景とは明らかな断絶を示すのである。ここに、見る行為そのものが人間の欲望に直結してきた歴史を思い返すならば、展示作品の多くはその表層において、視覚の欲望化にこそ寄与しているといえるのだ。

1980年代より国内外で旺盛に発表を重ね、同時代の芸術動向と並走してきた松田にとっての彫刻とは、花弁や伸びやかな蔓を中心に据える造形と空間との関係付けであり、かつ素材偏重主義からの脱却として、箔や彩色によって表面を覆う特徴に現れているといえよう。しかし、本展に参加した作家の多くは、彫刻という隘路のみを活動の領域とはじめから位置づけておらず、ゆえに、装飾的な表面という共通点を見せながらも、松田が体現してきた彫刻の展開に根ざした規則さえ逸脱し、空間に拡張することなく、所有という欲望へとつながる視覚とイメージの優位性を表層にとどめることで、鑑賞者を虜にする。

ここで、第1回展で松田が自身の彫刻観について、私たちに語った言葉が改めて思い出される。それは、作品と空間の関係を、日本家屋に設えられた「床の間」にその起源を求める独自の思考である。

かつて谷崎潤一郎が、空間へ引き入れられた光線の「朦朧たる隈」を見、「陰影の世界」と評した床の間をあえて紐解くならば、本展はかつて「置物」と呼ばれたものへと、図らずも接近していくかもしれない。しかしこの置物とは、近代以降の彫刻の概念化にあっては、何より「非彫刻」を名指すものとして、忘却すべき対象であったことは直ちに言及されるべきであろう。そのトートロジカルな語を、ここではあえて反転させ、可能性として掬い上げるとするならば、それ自体が境界のきわめて曖昧な「朦朧たる隈」そのものであったのであり、周縁へと阻害されることで、常に外部から抑圧してきた彫刻の他なる存在を指し示しているといえるのだ。

動植物をはじめ、自然の風景を生活空間に転移させ、愛玩の対象とされた置物とは、陶器や人形をもまた包括する超広域的な概念であることから、本展の作家たちの志向とも少なからず通じるだろう。おそらく、そのような概念化の過程で抹消され続けてきた、「置物という彫刻」の歴史への接ぎ木をこそ、本展は目指してはいないだろうか。

松田の作品は、会場奥の壁面に置かれ、自己が常に他の参照点となりながらも、時に鑑賞者の眼差しにおいては、後ろへと退く朧げな風景のごとき役割を果たしていた。日本彫刻史の「複号化」。現代の視点から、表現を模索する次世代の立体表現の萌芽と、それらと彫刻の架橋を演じようとする「± 複号の彫刻家たち展」での松田の勇猛果敢な試みを、とりあえず今はそのように呼ぶこととしたい。

(ヴァンジ彫刻庭園美術館 学芸員)

松田重仁

下山直紀

【関連リンク】

± 複号の彫刻家たち実行委員会事務局 WATERMARK arts&crafts 大雅堂 和煦悠揚館

【関連記事】

今日、求められる彫刻とは―「±(複号)の彫刻家たち展」東京・調布で開催

彫刻と工芸、そのハイブリディティの真価――「± 複号の彫刻家たち展」のこれから:森 啓輔

第2回展は京都の大雅堂にて――「±複号の彫刻家たち展 vol.2」

関連記事

-

03/11 10:02

-

12/05 10:40

-

08/30 11:00

-

03/11 10:02

-

02/28 10:00

-

01/31 12:00

-

12/27 10:00

-

12/05 10:40